自社の経営を俯瞰して考える時にどんなツールを使いますか?

一般的には、SWOT分析がよく使われています。

自社を取り巻く環境から経営課題を明確にする方法で、内部環境(強みと弱み)と外部環境(機会と脅威)の両面から今後の方向性を導きだすものです。

事業計画を立てる際によくこの手法が活用されます。

その他には、バランス・スコアカード(BSC)を活用して視覚化する方法もよく取り入れられています。

このバランス・スコアカードでは、SWOT分析と違って、財務・顧客・業務プロセス・人材の4つの視点から経営を数値化するので、より具体的な経営計画を策定する際に活用されてます。

しかし、不慣れな方や所属する組織の立場によっては、これらの手法が適さないケースがあるかと思います。

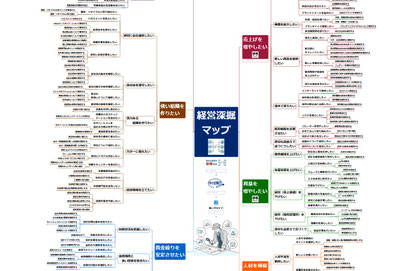

そんな時は、何となくでもいいので、「経営深掘マップ」を活用するのが最適です。

経営深掘マップ

経営深掘マップの良い所

研修であったり、会議においてブレインストーミング(ブレスト)にて自由に意見やアイデアを出し合って想像的な解決策を見つけようとしますが、出てきた意見に対して「批判しない」「自由に発想」「質より量」等のルールがあったとしても、結局 声の大きい人や年長者の意見に左右されてしまいがちです。

腕利きの調整役が居れば、ブレインストーミングが役立つでしょうけれど、普通の組織では、そのような事は期待できません。

その点、経営深掘マップであれば、気になる事項が列挙されているのでただ眺めるだけで、「そう言えば…」という気づきがでるようなマップになっています。

例え複数の人と眺めていたとしても経営深掘マップの内容は同じなので、違う点を問題として認識しているのだと把握することが可能となる訳です。

マップに明記された事項とは

自社の経営を俯瞰して経営課題を探っていく際に3C分析(顧客・市場・自社)の要素で明確にしてもいいですし、PEST分析で、自社を取り巻く外部環境の政治・経済・社会・技術から分析するのもいいですが、中小企業でこれらの手法を使いこなすのは難しいような感じがします。

それよりも、経営深掘マップに明記された6つの事項の気になるところを見るだけで、その改善策(アプローチ方法)が課題の後に明記されているので、何から手をつけていいのか把握できるようになります。

ちなみに経営深掘マップは、マインドマップのようなツリー式の記載となってます。

※明記された6つの事項とは以下の項目です。

〇売上げを増やしたい

〇利益を増やしたい

〇人材を確保・育成をしたい

〇事業承継を考えたい

〇強い組織をつくりたい

〇資金繰りを安定させたい

売上げを増やしたい とは別に利益を増やしたいとなっている点が素晴らしいところです。

売上げを増やしたい を眺めると

〇新規顧客を開拓したい

〇事業を拡大したい

〇新しい商品を提供したい

〇事業承継を考えたい

〇海外で売りたい

〇既存顧客を定着させたい

〇適正な品揃えで店づくりしたい

と、これらの項目が並んでおり、各項目には、さらに下位の項目が並んでいます。

例えば、

〇新規顧客を開拓したい ならば、

その下には

・新規顧客を掘り起こしたい

・営業力をつけたい

・Webで販促したい

・販売戦略を検討したい

・商品の良さを伝えたい

・ブランドイメージを高めたい

とこれらの課題が明記されていてそれらに対する改善策(アプローチ方法)が明記されています。

500以上の「経営の打ち手」が一目でわかる とされていますが、本当にただ眺めているだけで気づかなかった もしくは新たな視点が見つけることができます。

この経営深掘マップを活用してビジネスモデルキャンバスや経営デザインシートを作成するのが効果的と感じました。

文字だけで伝えるが難しい経営深掘マップですが、先ずは3分眺めるだけでいいので、経営深掘マップをチェックしてみてください。

経営深掘マップ

https://mirasapo-plus.go.jp/fmap/main/index.html

きっと気づかなかった問題点や新たな視点が見つけることができると思います。

笑顔創造研究所は、みなさまの笑顔と地域経済を応援しています。